筑波大学附属高校 2025年 教科別入試問題分析

教科別入試問題分析

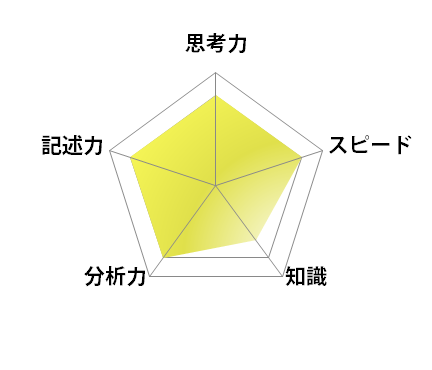

英語

1 リスニング問題:小問数6

男女の対話を聞き、内容に関する質問に対して、4つの選択肢から記号で答える形式です。選択肢の語句が直接対話に出てくることはなく、聞き取った内容から解答を導く必要があります。質問の英文は、例年通り問題用紙には記載されていません。

2 物語文の読解(約1160語):小問数14

祖父が長年かけておこなっていた宝さがしを受け継いだ人物にまつわる物語文です。問3の空所補充では、その場面での主人公を取り巻く状況や当人の心情を的確に判断し、解答をする必要がありました。問7の会話文の選択補充は、問われた主人公はセリフとして応じていないため、主人公がとった行動から推測することが正解するポイントでした。

3 物語文の読解(約1080語):小問数15

和平の使節に選ばれた主人公が、戦争を避けたい王と戦争を始めたい臣下との間に立たされ奮闘する物語です。主人公を含め、さまざまな登場人物が場面ごとにどのような行動をとっているのかに注目して読み進める必要がありました。問7では、下線部の内容を限られた字数の日本語でまとめる力が求められました。問8の空所補充では、補う語句が本文ではどのような意味で用いられているかを理解することが不可欠でした。

4 和文英訳:小問数4

2人の対話文において、最後のセリフで与えられた日本語を英訳する問題で、筑波大附高では頻出の形式です。日常的に使われる何気ない日本語を、適切な英文へと置きかえることができるかどうかがポイントです。また既に書かれている英文に注目をして、代名詞や時制にも注意する必要がありました。

| 年 | 長文読解 | 記述 | 文法 | リスニング | 発音・語彙 | |||||

| ① | ② | ③ | ④ | 日本語 | 英語 | 大問 | 長文内 | |||

| 2025年 | 物語文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2024年 | 物語文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2023年 | 物語文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2022年 | 物語文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2021年 | 物語文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ● | |||

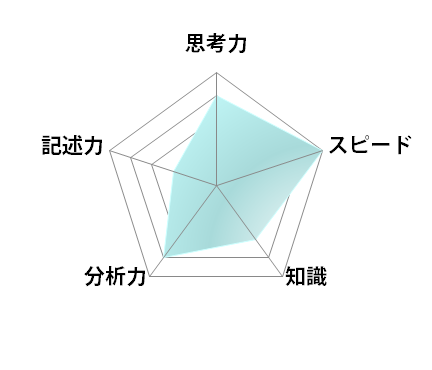

数学

1 確率

さいころを投げ、出た目の数だけ正五角形の頂点を移動する碁石に関する問題でした。丁寧に数え上げていくことで、何とか(2)までは正解しておきたいところです。ある規則に気付くことができれば、平易な計算で求めることも可能です。

2 平面図形

三角形の1つの角を三等分する線を引いてできる図形に関する問題でした。筑波大附高の受検生であれば、それほど難度は高くないため、後の大問を考えると手早く正解を重ねておきたい大問と言えます。

3 速さの文章題

円周上を動く3つの点について考えていく問題でした。状況を正しく把握できず、(1)から悩んでしまった受検生も少なくなかったことでしょう。(3)、(4)、(5)はそれぞれの動点の位置関係を考える必要があるので、完答するには時間がかかったことと思われます。また、(2)から(4)は小問の繋がりがないので、解く順番を工夫することで、うまく解き進められたかもしれません。

4 文章題

座席が6列に並べられている教室における、座席の配置について考察する問題でした。問題文をしっかりと読み、設定を正しく把握することができれば、難度はそれほど高くありません。この大問にどれだけ時間を残すことができたかどうかがポイントでした。

| 年 | 計算問題 | 整数 | 作図 | 証明 | 文章題 | 円 | 平面図形 | 関数 | 二次関数 | 場合の数 | 確率 | データの活用 | 空間図形 | 球 |

| 2025年 | ● | ● | ● | |||||||||||

| 2024年 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||

| 2023年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||

| 2022年 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||

| 2021年 | ● | ● | ● | ● | ● |

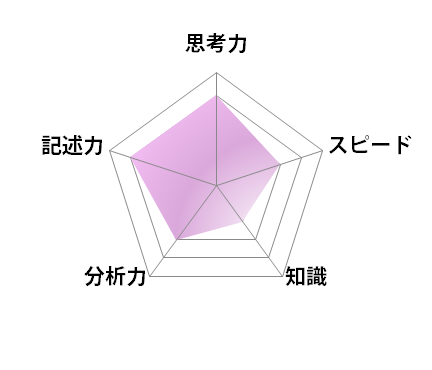

国語

1 石戸諭『ニュースの未来』

インターネットの普及によるニュースの変化について述べられた論説文からの出題でした。文中に難解な言葉は使われていないため、読解に難しさは感じられません。2問出されている記述はそれぞれ制限字数が15字以内・20字以内と少ないため、含めるべき要素を考慮に入れたうえで、できるだけ簡潔にまとめなくてはいけない点に難しさがありました。抜き出しや記号選択の問題については、いずれも事実と筆者の感想を分けて読み取り、指示語・接続語から段落の関係を正しく把握することが求められています。合格のためには、これらの設問で確実に得点を積み重ねていくことが必要でした。また、例年通り漢字の書き取りが出されていますが、いずれも標準的な難度のものでしたので、こちらも得点しておきたいところです。

2 森沢明夫『エミリの小さな包丁』

1人の女性と3人家族とのふれあいを女性の視点から描いた小説でした。会話文が多用され使用されている語句も平易なものでしたので、読解に難しさは感じられません。2問出されている記述は、それぞれ制限字数が50字以内のものと字数制限がないものでしたが、いずれもどれぐらいの要素を盛り込むべきかを考えなければいけない点で時間を取られてしまった受検生もいたと思われます。抜き出しと記号選択については、いずれも標準的な難度のものでしたので、これらの設問は確実に得点しておきたいところです。例年同様、語句の意味を選ぶ設問もありましたが、こちらも難度としては標準的なもので、また、前後からも推測しやすいものでしたので、確実に得点につなげておきたいところです。

| 年 | 文章1 | 文章2 | 文章3 | 文章4 |

| 2025年 | 石戸諭『ニュースの未来』 | 森沢明夫『エミリの小さな包丁』 | - | - |

| 2024年 | 橋場弦『古代ギリシアの民主政』 | 水野良樹『誰がために、鈴は鳴る』 | - | - |

| 2023年 | 山下浩の文章 | はらだみずき『海が見える家 逆風』 | - | - |

| 2022年 | 野口悠紀雄『知の進化論』 | 重松清『かさぶたまぶた』 | - | - |

| 2021年 | 畑村洋太郎『失敗学実践講義』 | 山本甲士の文章 | - | - |

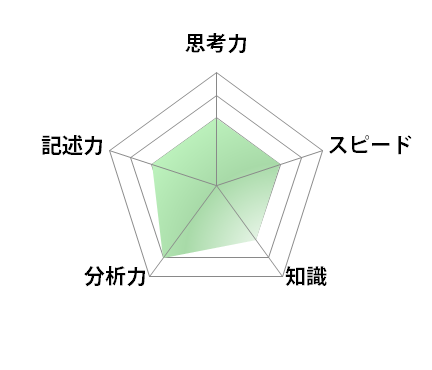

理科

1 地質、火山(地学)

活断層についての分析と、化石や火山に関する問題でした。知識問題では、一部の選択肢は他の入試問題ではあまり見られないものでしたが、さまざまな問題の演習経験があれば解きやすかったことでしょう。また、(2)は図を詳しく分析することで対処できました。

2 力(物理)

物体にはたらく力と、力の合成・分解に関する問題でした。計算よりも理解と分析に重点が置かれた問題で、同じ系統のものが筑波大附高ではよく出題されています。中学生が間違えやすい点が多く含まれることから、理解度の差が得点差につながったものと思われます。

3 気体、化学変化、中和(化学)

気体に関する知識と計算の問題でした。あまり見慣れない知識もありましたが、ほとんどが基礎から標準レベルの問題でした。失点を最小限に抑えたいところです。

4 生態系、植物(生物)

生態系に関する典型問題と、植物の分類やつくりについての基本問題でした。筑波大附高を目指して勉強した受検生には易しく感じられたものと思われます。ただし、(4)は生物の増減のしくみを深く理解した上で、図をよく見比べて順に並べる必要があり、時間を要したことでしょう。

| 年 | 物理分野 | 化学分野 | 生物分野 | 地学分野 |

| 2025年 | 力 | 気体、化学変化、中和 | 生態系、植物 | 地質、火山 |

| 2024年 | 電流、磁界、運動 | 物質の特徴、化学変化 | 動物、進化、人体 | 天気、天体、岩石 |

| 2023年 | 電流、光、運動とエネルギー | 中和 | 生殖、植物、生態系 | 天体 |

| 2022年 | 力、光 | 物質の特徴、化学変化 | 植物、遺伝、生態系 | 天体、地質、火山 |

| 2021年 | 力、光、電流 | 物質の特徴、化学変化 | 生殖、植物 | 地質、天気 |

社会

1 世界地理

アフリカの気候やアジアの産業などに関して出題されました。等値線を描く問題は、慣れない形式に戸惑った受検生も多かったと思われますが、資料と表を慎重に読み取ることで対処できました。

2 日本地理

例年通り、多くの受験生が初見となるであろう統計や資料が多数用いられていたため、出題の意図をくみとりつつ解答を導く必要がありました。

3 古代~近世の日本史

交易をテーマに平安時代から江戸時代までの日本史が出題されました。他の高校の入試問題ではほとんど目にしない資料も多く用いられていて、知識に加えて読解力も試される難度の高い大問でした。

4 近現代史

近現代の日本史から出題されました。大問3と比べると易しめで、解答しやすいものがほとんどでしたが、文章記述問題を含めて一部で読解力・思考力を要するものもありました。

5 政治

新聞の世論調査を題材として、憲法・人権・地方自治などに関して出題されました。基本的な知識で解答できるものがほとんどでしたが、複数解答を選ぶ形式のものや長文の資料を読解しなければ解答できないものもあり、注意が必要でした。

6 経済

価格と日本の財政に関する問題でした。例年通り文章の読解や計算が必要なものもみられましたが、複雑なものはなかったため、ほとんどの受検生が容易に対応できるものでした。

| 年 | 日本地理 | 世界地理 | 日本史 | 世界史 | 政治 | 経済 |

| 2025年 | 自然・人口 | 気候・産業 | 古代~現代 | 中世~現代 | 憲法・人権・地方自治 | 環境問題・価格・財政 |

| 2024年 | 気候・産業・地形図 | 地形・民族・産業・アジア | 古代~現代 | 中世~現代 | 人権・裁判・国連 | 労働・市場・税 |

| 2023年 | 気候・産業・人口 | 産業・貿易・図法 | 古代~現代 | 古代~現代 | 人権・国会・憲法 | 市場 |

| 2022年 | 地形図・人口・産業 | 発電・貿易・環境問題 | 古代~現代 | 中世~現代 | 選挙・国際政治 | 市場・消費者問題 |

| 2021年 | 自然・人口 | 図法・貿易・南アメリカ | 古代~現代 | 古代・現代 | 基本的人権・裁判 | 消費・企業・労働 |