お茶の水女子大学附属高校 2025年 教科別入試問題分析

教科別入試問題分析

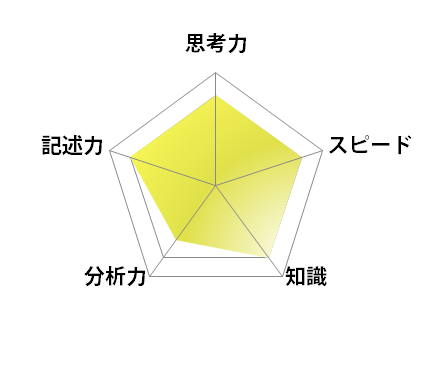

英語

1 リスニング問題:小問数4

放送された英文の内容に関する質問への答えとして適切なものを選ぶ形式でした。放送は1回のみですが、質問と選択肢の英文は問題用紙に印刷されていました。

2 リスニング問題:小問数4

平日の過ごし方に関する英文を聞き、表中の空所に適切な語句を補ったり、内容に関する問いに答えたりする形式でした。英文は2回放送されました。

3 説明文の読解(約800語):小問数13

文学作品に登場する絶滅危惧種についての説明文でした。空所に適切な語を補い、要約文を完成させる例年通りの形式でしたが、本文の単語を利用して解答できる箇所が少なかったため、これまで以上に時間を要した受検生が多かったと思われます。

4 物語文の読解(約970語):小問数4

パン屋を営む若い女性が、客の一人である男性に恋心を抱くという物語文でした。下線部の内容、理由を日本語で具体的に説明する形式で、英文から人物の心情を読み取る力と、それを日本語で記述する力が求められました。

5 説明文の読解(約360語):小問数6

空模様と天気の変化の関係について述べた説明文でした。英文中にある6つの空所に入る適切な文を選ぶ形式です。各段落のトピックや、空所の前後の英文を把握すれば解答できたと思われます。

6 並べかえ英作文(約240語):小問数5

与えられた語句を並べかえ、英文を完成させる形式で、余分な語が2つ含まれていました。長文という形式をとっているものの、基本的な文法知識を土台に正解を導き出せる問題でした。

7 和文英訳:小問数2

与えられた日本語の意味になるように短い対話文の空所に英文を書く問題でした。中学校で学習する基本的な表現を正確にアウトプットする練習をしていれば、無理なく対応できたと思われます。

| 年 | 長文読解 | 記述 | 文法 | リスニング | 発音・語彙 | |||||

| ① | ② | ③ | ④ | 日本語 | 英語 | 大問 | 長文内 | |||

| 2025年 | 説明文 | 物語文 | 説明文 | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2024年 | 説明文 | 物語文 | 説明文 | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2023年 | 説明文 | 物語文 | 説明文 | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2022年 | 説明文 | 物語文 | 説明文 | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2021年 | 説明文 | 物語文 | 説明文 | - | ● | ● | ● | ● | ||

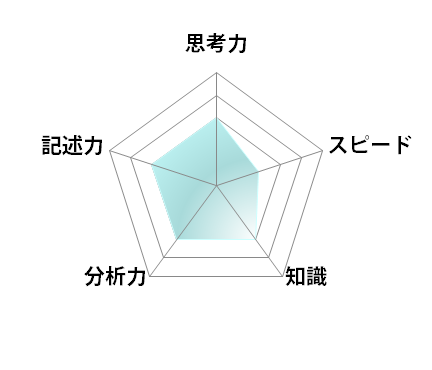

数学

1 小問集合

(1)数式の計算、(2)一次方程式、(3)立方体の切断についての問題でした。(1)(2)は慎重に解く必要がありましたが、確実に正解したいところです。直近20年で、大問1において空間図形の小問が出されたことはありませんでしたが、典型的な問題なので、悩むことなく正解できたことと思われます。

2 文章題

濃度の異なる溶液を混ぜてできる、新しい溶液について考察する問題でした。どの小問も立式や計算に悩むことはないため、時間をかけずに正答を積み重ねたい大問と言えます。

3 二次関数

2つの放物線と、それらと交わる直線について考える問題でした。直線をかき加えていきながら、放物線との交点の座標を求めていく流れとなっています。後の小問に前問の結果を用いるので、途中でのミスにはくれぐれも注意したいところです。

4 平面図形

さまざまな条件を満たす四角形について考察する問題でした。与えられた情報から、図形的性質に気づけるかがポイントです。それに気づけば、最後の小問にある作図も含めて完答を目指せたことでしょう。そのため、得点に差が生まれやすい大問だと推察されます。

5 確率

色のついたカードを取り出し、それに伴って円に色を塗っていく操作に関する確率の問題でした。条件に合わせて丁寧に調べ上げる必要があるため、この大問に時間をかけた受検生は多かったことでしょう。

| 年 | 計算問題 | 整数 | 作図 | 証明 | 文章題 | 円 | 平面図形 | 関数 | 二次関数 | 場合の数 | 確率 | データの活用 | 空間図形 | 球 |

| 2025年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||

| 2024年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||

| 2023年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||

| 2022年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||

| 2021年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

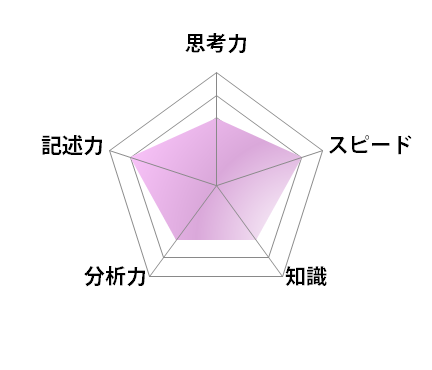

国語

1 岩内章太郎『〈私〉を取り戻す哲学』

他者と取り結ぶ関係について、対面とオンラインとを対比させながら述べた文章です。抽象的な概念を扱っているので、受検生にとって筆者の主張を掴みづらいものでした。設問の形式は記述が中心でしたが、字数制限のある記述4問では、筆者の主張を丁寧に読み取れたかがポイントとなります。2024年に続き、文章全体をふまえた対話文を穴埋めさせる設問が出されました。正確に出題意図を掴む必要があり、苦戦した受検生が多かったと思われます。そのほか、文章内容についての記号選択1問と、国語の知識4問が出されています。

2 太宰治『たずねびと』

主人公が戦災を逃れるために疎開先へと向かう汽車の中での出来事を描いた小説文です。戦後まもなく発表された作品ですが、会話文が多くなじみの薄い表現には注がついているため、テンポよく読めるものでした。ただし、字数制限のある記述が4問出されていて、総文字数が130字分あるため時間配分には十分注意する必要があります。そのほか、心情把握についての記号選択2問、漢字の書き取り5問が出されています。

3 『撰集抄』

鎌倉時代に成立した説話集からの出題です。受検生は注釈を参考に、人間関係を把握しながら読み進める必要がありました。制限字数20字と30字の記述は少ない字数で端的にまとめづらい点に難しさがあります。さらに記号選択も細部の理解ができていないと解答できないため、大問全体の難度は高かったと言えます。知識分野では標準レベルの古文単語の意味が問われているため、確実に正解しておきたいところでした。

| 年 | 文章1 | 文章2 | 文章3 | 文章4 |

| 2025年 | 岩内章太郎『〈私〉を取り戻す哲学』 | 太宰治『たずねびと』 | 『撰集抄』 | - |

| 2024年 | 今井むつみ・秋田喜美『言語の本質』 | 石川達三『生きている兵隊』 | 『発心集』 | - |

| 2023年 | 佐伯和人の文章/中谷宇吉郎の文章 | 国木田独歩『画の悲しみ』 | 『枕草子』 | - |

| 2022年 | 伊勢武史『生態学者の目のツケドコロ』 | 芥川龍之介『戯作三昧』 | 『宇治拾遺物語』 | - |

| 2021年 | 村上慎一『読解力を身につける』 | 谷崎潤一郎『異端者の悲しみ』 | 『更級日記』 | - |

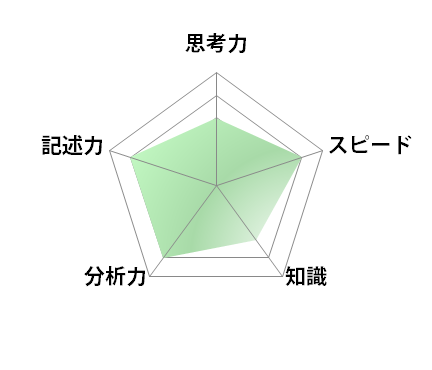

理科

1 小問集合(物理、化学、生物、地学)

基礎的な知識を確認する記号選択の小問が各分野から2問ずつ出されました。「すべてを選ぶ」形式の出題があり、確かな理解が求められました。基礎レベルのものが多いので取りこぼしは極力避けたい問題です。

2 小問集合(物理、化学、生物、地学)

基礎から標準レベルの計算、グラフの読み取り、知識の確認など数値、語句、文を答える形式の問題でした。大問1に続き、取りこぼしは最小限におさえたい問題です。

3 地質(地学)

富士山をテーマにした地質や火山に関する問題です。標準から応用レベルの知識問題と、与えられた図から考察する問題でした。記述や計算問題で得点差がついたと考えられます。

4 放射線、電流(物理)

電流と磁界、放射線に関する問題です。前半部分は、基礎から標準レベルで知識と思考力を要する問題でした。後半部分は、放射線に関する見慣れないデータとグラフに関する問題で、計算力も求められました。得点しにくい問題も含まれていたので、基礎的な問題を確実に正解することが大切でした。

5 化学変化(化学)

化学変化の計算問題が中心でした。記述問題は書きにくいものでした。テーマは難関校の入試では典型的なものだったため、十分に準備してきた受検生であれば解きやすかったことでしょう。

6 動物、人体、食物連鎖(生物)

無セキツイ動物をテーマにした動物の分類に関する問題です。(5)や(7)では分析力や思考力が試されました。

| 年 | 物理分野 | 化学分野 | 生物分野 | 地学分野 |

| 2025年 | 放射線、電流、音、光、運動 | 化学変化、イオン、物質の特徴 | 動物、食物連鎖、顕微鏡、植物 | 地質、天気、天体 |

| 2024年 | 光、力、電流 | 物質の特徴、イオン、化学変化 | 植物、動物、人体、生殖 | 岩石、天気、天体 |

| 2023年 | 光、放射線、電流、力、仕事 | 化学変化、物質の特徴、イオン | 植物、動物、人体、生態系 | 天体、天気、地震 |

| 2022年 | 音、電流、力、運動とエネルギー | 化学変化、水溶液、イオン | 顕微鏡、生殖、人体 | 天体、火山、岩石、環境問題 |

| 2021年 | 光、運動、力、電流 | 物質の特徴、化学変化、電気分解 | 植物、動物、環境問題、遺伝 | 天気、天体、地質 |

社会

1 地理総合

茶に関する世界地理・日本地理の総合問題でした。いずれの問題も高校入試では頻出の知識を問われていて、解答のヒントとなる資料が複数掲載されていたため、確実に得点したい大問でした。

2 地理総合

旧ソ連に関する地図・文章を題材とした世界地理・日本地理の総合問題でした。各地点の気候を判別する問題は、他の高校でも頻出のもので、出題意図を理解できれば解答は容易でした。統計資料に関する問題は、統計を正確に覚えていなければ解答できないものでした。

3 日本史総合

古代から近代の農業に関する様々な資料や会話文を題材とした日本史の総合問題で、知識・読解力・思考力のすべてがバランスよく問われていました。江戸時代の百姓の実情に関する文章記述問題は、作題者の意図を読み取りながら資料の内容を正確にまとめる力が必要でした。

4 世界史総合

ドイツの元大統領による演説を題材とした世界史の総合問題でした。ほぼすべての設問が語句記述問題と空欄補充問題で構成されていましたが、いずれも標準的な知識で解答できるものであり、得点源としたい大問でした。

5 公民総合

国内外の裁判の判例に関する3つの資料を題材として、政治・経済分野から幅広く出題されました。標準的な難度のものが多く、過去の入試問題などで多くの演習量を積んでいた受検生にとっては容易に解答できる大問でした。

| 年 | 日本地理 | 世界地理 | 日本史 | 世界史 | 政治 | 経済 |

| 2025年 | 気候・産業・貿易 | 産業・地形・宗教・気候 | 古代~近代 | 近代~現代 | 憲法・立法・裁判 | 企業・流通 |

| 2024年 | 地形・災害 | 産業・地形・宗教 | 古代~近代 | 中世~現代 | 憲法・選挙・国連・裁判所 | 金融・財政・企業 |

| 2023年 | 産業・交通・自然 | 産業・貿易・人口 | 古代~近世 | 現代 | 国際連合・三権 | 為替・消費者問題 |

| 2022年 | 産業・交通・自然 | 貿易・産業 | 古代~現代 | 古代~現代 | 国会・内閣・国際社会 | 資本主義経済 |

| 2021年 | 人口・産業 | 自然・産業・人口 | 古代~近代 | 近代~現代 | 憲法・国会・内閣・裁判所 | - |