神奈川県公立高校(特色検査) 2025年 教科別入試問題分析

教科別入試問題分析

自己表現検査(60分)

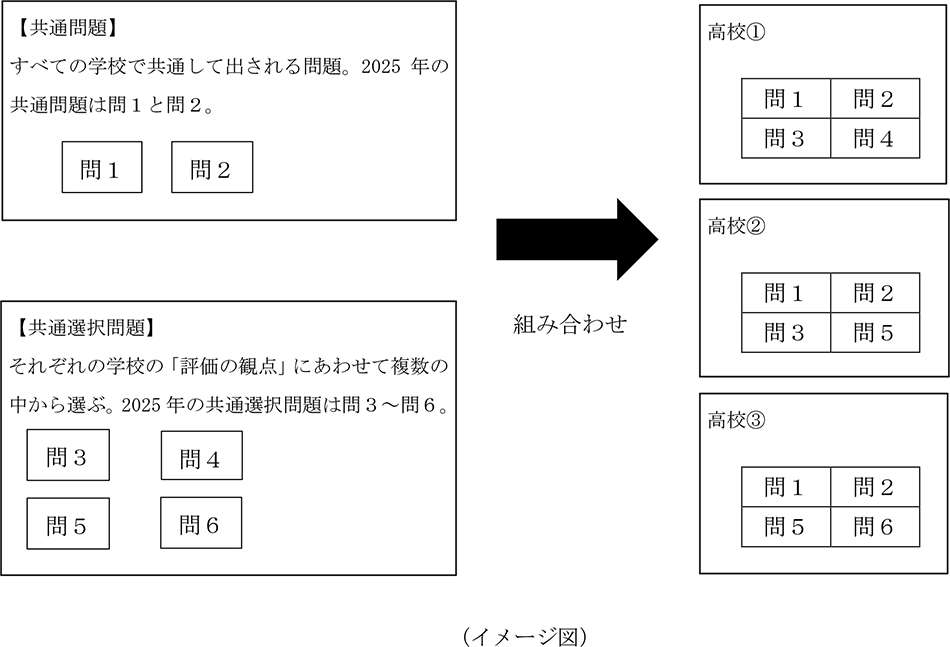

神奈川県は2019年から上位校の特色検査(自己表現検査)の出題方法を、それまで学校がそれぞれ作成していた自校作成形式から変更しました。2025年には学力向上進学重点校8校(横浜翠嵐、湘南、柏陽、厚木、川和、横浜緑ケ丘、多摩、小田原)と学力向上進学重点校エントリー校10校(横浜平沼、光陵、希望ケ丘、横須賀、平塚江南、鎌倉、茅ケ崎北陵、相模原、大和、横浜国際)の計18校の県立高等学校において、「共通問題」と「共通選択問題」を組み合わせて実施しました。

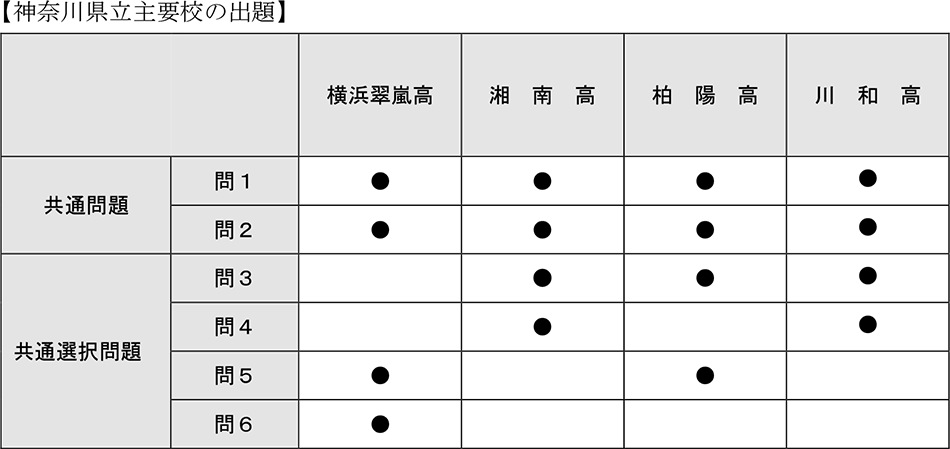

以上をふまえて、2025年の主要校の出題をまとめました。学校が異なっても、すべての大問が同じになる場合があります。

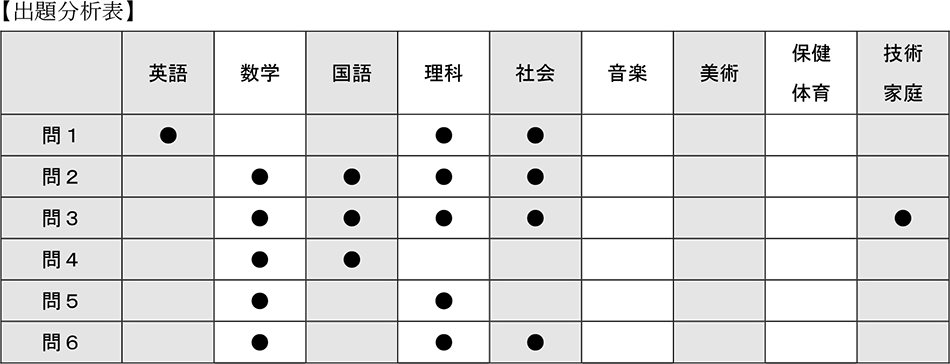

それぞれの大問の出題内容は、以下の通りです。数学と理科に関する出題が多く、理系科目の学力が重視されていることがわかります。また、技能4科目に関する出題は家庭科のみありました。

問1【英語】【社会】【理科】

英語で書かれた「オーバーツーリズム」についての会話文と、「観光地のゴミ箱の設置」についてのディベートを読んで設問に答えていく問題でした。(ア)は空欄補充問題で、空欄Yは会話の流れに惑わされずに、代名詞に着目して、「円安」をキーワードに視点を転換できたかどうかがポイントでした。(ウ)は内容一致問題で、例年とは違い本文全体ではなく会話文Ⅰについてのみ問われており、さらに基礎的な内容だったため取り組みやすかったことでしょう。(オ)はオシロスコープの問題で、正答を選ぶには理科の知識のみでなく、指定された下線部の後の英文を読解する必要があり、設問のみを読んで答えを出さないよう注意が必要でした。

問2【社会】【数学】【理科】【国語】

企業のウェブサイトから引用した「物流」をテーマとする文章に関する問題でした。(ア)は文章の空欄補充問題で、資料から根拠となる部分は見つけやすいものの、一ヵ所でも読み違えると誤答になるので慎重さが必要でした。(イ)は産業革命当時のイギリスの鉄道に関する問題で、会話文から都市の状況や位置関係を正確に読み取る力が求められました。(ウ)はドローンによる配送についての問題で、天気に関する知識があるとより解きやすくなりますが、一般的な気象予報が理解できていれば、条件と照らし合わせることで十分対応が可能でした。(エ)は荷役機械についての特徴の表と、条件文から適切な記述を選ぶ問題で、表と条件の内容に注意しながら計算する必要があり、難度の高い問題となりました。

問3【数学】【理科】【国語】【社会】【技術家庭】

災害対策についての会話文を読んで、設問に答えていく問題でした。(ア)は天保の飢饉を題材とした問題で、グラフ・資料の数値や文意を正確に読み取ることができれば、解答しやすい問題だったと思われます。(イ)は資料の古文を読み取り、あてはまるものをすべて選ぶ問題で、古文の知識がないと選択を誤るものも含まれていました。(オ)は会話文の各種トイレの設置や使用に関する内容からグラフの概形を推測する問題で、文章から読み取れる条件を整理し、選択肢のグラフの正誤を判断していく力が求められました。(エ)と(カ)はどちらも会話文と設問に書かれた様々な数値を整理し、単位や与えられた条件に注意しながら式を立てて求める問題で、正確な答えを導くには時間がかかるため、全体の時間配分を考えた上で取捨選択が必要だったと思われます。

問4【数学】【国語】

他の大問とは異なり、それぞれの設問に共通のテーマのない独立した小問の集合問題でした。(ア)は敬語について書かれたポスターの空欄に入る内容を、指定語句を用いて記述する問題で、条件文の見落としさえ注意すれば、書きやすいものでした。(イ)はこんにゃくを立体パズルとした問題で、(i)は串の刺し方のルールをしっかり把握した上で、様々なパターンを考察する必要があり、正確な答えを導くには時間のかかる問題でした。(ⅱ)は立体の切断面を解答用紙に描き込む問題で、見た目は複雑ですが、切断についての基本的な知識を利用することで正答できる問題でした。(ウ)は「あみだくじ」の問題で、設定が複雑なので、問題文を理解するのに時間がかかった受検生も多かったことでしょう。設定が理解できれば、状況を書き出して整理することで正解を導くことができたと思われます。

問5【理科】【数学】

コーヒーをテーマとした小問集合でした。(ア)はコーヒーサイフォンの装置をテーマとした気圧変化に関する穴埋め問題で、(う)は理科的知識のみでなく、サイフォンの仕組みについての読解力と思考力が求められました。(イ)はコーヒーのドリップにおけるデジタル上皿はかりに関する問題で、テーマは身近な事象ですが、グラフから読み取れる数値をもとに高度な思考・分析力を要する問題でした。(ウ)は粗糖1トンあたりの調整金を求める問題で、設問の内容をしっかり理解した上で、国内産・海外産における総量や生産コストなどの数値を利用して方程式を立てた後、桁数の大きい数を含む計算をする必要があるため、正解できた受検生は多くなかったと思われます。(オ)は匂いのメカニズムに関する表とグラフの読み取り問題で、見慣れない内容ですが、消化酵素と栄養素と似た部分もあるため、理科での学習経験を活かして、表とグラフから対応関係やしくみを読み取ることで解き進めることができたと思われます。

問6【数学】【理科】【社会】

河川についての資料と会話文を読んで設問に答える問題でした。(イ)は武田信玄の「霞堤」を題材とした問題で、洪水の被害を最小限にする形状と、その形状による有効性を、会話文をヒントにじっくりと考えて記述する必要がありました。(ウ)は世界の主な河川に関する図と日本の河川の特徴を関連させた問題で、日本地理の知識と図から読みとった情報をうまく結びつけることができれば解答できたと思われます。(エ)は河川の中和をテーマにした問題で、与えられた複雑なデータを分析し、選択肢の中から適切なものを「すべて選ぶ」形式だったため、受検生は苦戦したことでしょう。(オ)は橋を仮設する際の最短経路に関する問題で、類題を解いた経験の有無で差がついたと思われます。