埼玉県公立高校 2025年 教科別入試問題分析

教科別入試問題分析

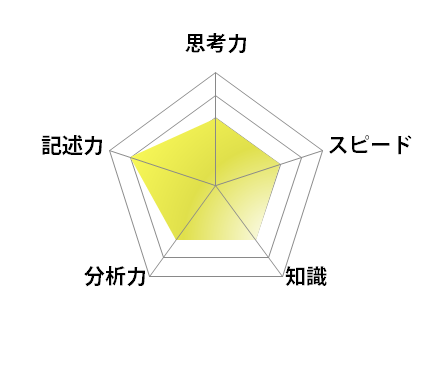

英語(学校選択問題)

1 リスニング問題:小問数11

例年通り、No.1~No.3は短い会話を聞いて、放送される質問の答えとなるイラストなどを選ぶ問題、No.4~No.5はそれぞれ放送された英文に対しての質問の答えとなる英文を選ぶ問題、No.6はスピーチの内容に関する3つの質問の答えを選ぶ問題、No.7は放送された会話に関する質問の解答になるよう、与えられた英文の空所を補う問題です。英文は2回ずつ放送され、内容は学力検査問題と同じですが、No.6は選択肢が、No.7は一部の問いが異なっています。また、学校選択問題では小問ごとのリード文が問題用紙に印刷されていません。

2 対話文の読解(約770語):小問数9

LRT(次世代型路面電車)や自動運転バスなどの新たな公共交通機関についての対話文です。例年通り、文章が4つのセクションに分かれ、セクションごとに問題があります。問4は本文の内容に合うように年表の空所にあてはまる数字を選ぶ問題です。また、本文の内容をもとにした対話文の空所に適切な英語を補う問8では、仮定法の知識が必要でした。

3 エッセイの読解(約690語):小問数9

日本の高校生が割り箸の原材料について調べる過程で学んだ、人工林や森林保護について述べたエッセイです。例年出題されていた本文の要約文の空所を補う問題が、2025年では6つの英文の選択肢から、本文の内容に合うものを全て選ぶ形式の問題に変わっています。

4 自由英作文:小問数1

「将来、より多くの人々が中古品を買うと思うか」という質問に対する自分の考えを、理由とともに40語以上50語程度で記述する問題です。受検生にとって身近で書きやすいテーマなので、正確な英文を書けたかどうかで差がついたと思われます。

| 年 | 長文読解 | 記述 | 文法 | リスニング | 発音・語彙 | |||||

| ① | ② | ③ | ④ | 日本語 | 英語 | 大問 | 長文内 | |||

| 2025年 | 対話文 | エッセイ | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2024年 | 対話文 | 説明文 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2023年 | 対話文 | エッセイ | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2022年 | 対話文 | エッセイ | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2021年 | 対話文 | エッセイ | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

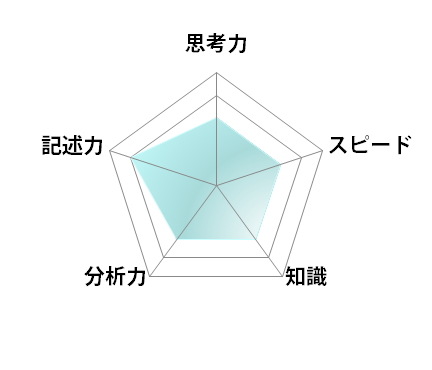

数学(学校選択問題)

1 小問集合

小問数は例年通り10問で、難度も2024年と大きくは変わりませんでした。(8)の確率は正確に数え上げられるかどうかがポイントでしたが、条件がやや煩雑で戸惑った受検生もいたことでしょう。(10)は記述形式の問題で、2024年と異なり指定語句はなく、難度も高くはありませんでした。

2 小問集合

(1)作図、(2)証明の2問構成でした。(1)は、円が内接する二等辺三角形の作図で、過去に類似の入試問題はありましたが、方針に悩んだ受検生は少なくなかったことでしょう。(2)は、四角形の対角線が互いの中点で交わることを証明する問題で、条件を満たす四角形の特徴に気づけたかどうかで差がついたと思われます。

3 整数と規則性

円周上に規則的にとった点の値について、最大値や合計の値を求める問題でした。受検生にとってやや馴染みが薄い規則性であるものの、会話文形式で解法の手順が示されているため、小問の流れに沿って解き進めたい大問でした。

4 二次関数

(1)は直線の式、(2)は三角形の回転体の体積、(3)は条件を満たす放物線上の点の座標の3問でした。いずれも放物線と座標平面上の図形に関する基本問題なので、手早く完答したいところです。

5 空間図形

(1)は円柱の切断面の面積、(2)は円柱に内接する2つの球の半径に関する問題でした。いずれの小問も適切な平面を取り出して考えることが重要で、(2)は高い計算力も求められました。

| 年 | 計算問題 | 整数 | 作図 | 証明 | 文章題 | 円 | 平面図形 | 関数 | 二次関数 | 場合の数 | 確率 | データの活用 | 空間図形 | 球 |

| 2025年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||

| 2024年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||

| 2023年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||

| 2022年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 2021年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

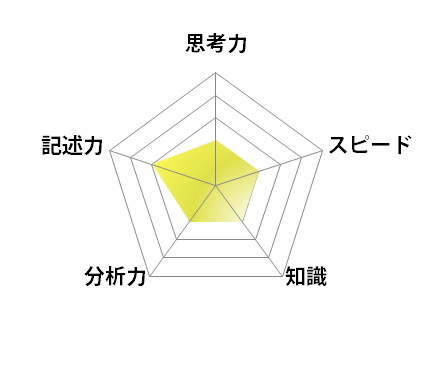

英語(学力検査問題)

1 リスニング問題:小問数11

例年通り、No.1~No.3は短い会話を聞いて、質問の答えとなるイラストなどを選ぶ問題、No.4~No.5はそれぞれ放送された英文に関する質問の答えを選ぶ問題、No.6はスピーチの内容に関する3つの質問の答えを選ぶ問題、No.7は放送された会話に関する質問の解答になるよう、与えられた英文の空所を補う問題でした。英文は2回ずつ放送されました。内容は学校選択問題と同じでしたが、No.6は選択肢が、No.7は一部の問いが異なっていました。また、放送ごとのリード文が問題用紙に印刷されていました。

2 適語補充:小問数5

日本語のメモをもとに、英語で書かれたポスターの空所にあてはまる語を答える問題でした。問3の条件英作文は指定された条件にそって記述する必要があり、やや難しかったと思われます。

3 スピーチの読解(約250語):小問数5

アフリカ系アメリカ人初の女性宇宙飛行士の半生についてのスピーチでした。問5の内容一致は正解以外の選択肢に正しいことも混ざっているため、全ての選択肢を吟味した上で答えたいところでした。

4 対話文の読解(約750語):小問数7

日本におけるLRT(次世代型路面電車)などの新しい公共交通機関の発展についての対話文でした。文章は4つのセクションに分かれていました。文章中の空欄にあてはまる疑問文を選ぶ問6では、空所のあとの内容を要約することが求められました。

5 スピーチの読解(約270語):小問数3

ALTの先生による、日本で使われることわざについてのスピーチ文を読んで答える問題でした。問3の条件英作文は、「図書館には漫画本を置くべきか」について3文以上でまとめる問題でした。例年と比べると書きづらいテーマであり、時間を要した受検生が多かったと思われます。

| 年 | 長文読解 | 記述 | 文法 | リスニング | 発音・語彙 | |||||

| ① | ② | ③ | ④ | 日本語 | 英語 | 大問 | 長文内 | |||

| 2025年 | 対話文 | エッセイ | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2024年 | 対話文 | 説明文 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2023年 | 対話文 | エッセイ | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2022年 | 対話文 | エッセイ | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

| 2021年 | 対話文 | エッセイ | - | - | ● | ● | ● | ● | ||

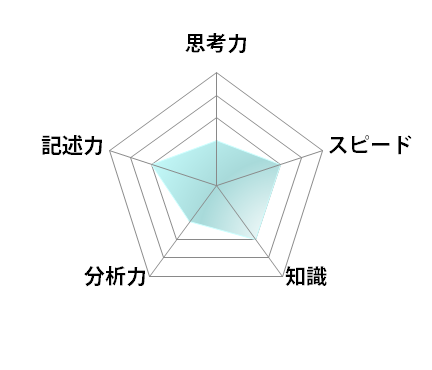

数学(学力検査問題)

1 小問集合

例年通り16問の小問集合でした。(13)の確率は正確に数え上げられるかどうかがポイントでした。また、(16)はデータの活用に関する記述形式の問題で、設問の意図を汲み取ることができれば十分対応可能でした。基本問題が中心なので、着実に得点を重ねたい大問でした。

2 小問集合

(1)作図、(2)証明の2問構成でした。(1)は、円の接線の作図で、類題を解いたことがある受検生も多かったことでしょう。(2)は、平行四辺形であることを証明する問題でした。与えられた条件から平行四辺形の特徴に繋げられたかどうかで差がついたと思われます。

3 整数と規則性

円周上に規則的にとった点の値について、最大値や合計の値を求める問題でした。受検生にとって馴染みが薄い規則性であるものの、会話文形式で解法の手順が示されているため、小問の流れに沿って解き進めていきたい大問でした。

4 二次関数

(1)は直線の式、(2)は条件を満たす放物線上の点の座標の2問構成でした。いずれも放物線と座標平面上の図形における標準問題です。特に(2)はそれぞれの三角形の面積を文字を使って表すことができたかどうかがポイントでした。

| 年 | 計算問題 | 整数 | 作図 | 証明 | 文章題 | 円 | 平面図形 | 関数 | 二次関数 | 場合の数 | 確率 | データの活用 | 空間図形 | 球 |

| 2025年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||

| 2024年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||

| 2023年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||

| 2022年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 2021年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

国語

1 河邉徹『ヒカリノオト』

怪我によって合唱コンクールのピアノ伴奏ができなくなった主人公を描いた小説文からの出題です。記号選択はおおむね標準的な難度でした。例年通り字数制限のある記述が2問出されています。

2 漢字の読み取り・書き取り、資料の読み取り

2025年は漢字以外の知識事項(口語文法・敬語表現)が資料の読み取りの中に組み込まれました。しかし、問われている内容は例年と大きな変化はなく、落ち着いて取り組めば十分に対処可能なものです。

3 奥野克巳『ひっくり返す人類学』

分かち合う精神に基づくプナン社会のあり方を紹介した論説文からの出題です。具体的な内容が中心で、読みやすい文章でした。記号選択はほとんどが標準的なレベルでしたが、1問、やや慎重な判断を要するものがありました。大問1同様、字数制限のある記述が出されています。指定語句を手がかりに、書くべき内容をよく検討する必要がありました。

4 『古今著聞集』

鎌倉時代の説話集からの出題です。本文の一部に現代語訳が付けられていることもあり、読みづらさはなかったと思われます。2023年以降、対話文形式の問題が出されていますが、本文の内容を理解していれば対処できるものなので、確実に得点につなげたいところです。

5 条件作文

食品ロスの削減について、自分の考えを述べるという問題です。資料から読み取った内容と自分の体験を関連づけて書くという、例年の形式を踏襲したものなので、過去の入試問題で対策してきた受検生であればスムーズに書けたと思われます。

| 年 | 文章1 | 文章2 | 文章3 | 文章4 |

| 2025年 | 河邉徹『ヒカリノオト』 | 奥野克巳『ひっくり返す人類学』 | 『古今著聞集』 | - |

| 2024年 | 辻村深月『この夏の星を見る』 | 小川さやかの文章 | 『一休ばなし』 | - |

| 2023年 | 逸木裕『風を彩る怪物』 | 川瀬和也の文章 | 『浮世物語』 | - |

| 2022年 | 青山美智子『お探し物は図書室まで』 | 佐藤岳詩『「倫理の問題」とは何か』 | 『俊頼髄脳』 | - |

| 2021年 | 一色さゆり『ピカソになれない私たち』 | 河野哲也の文章 | 『徒然草』 | - |

理科

1 小問集合(物理・化学・生物・地学)

各分野の基本事項の確認で、例年通り記号選択4問、語句記述などが4問の構成でした。また、2024年と同様に、物理が3問、化学が1問、生物と地学が2問ずつとなっていました。問題は全て基礎レベルであり、なるべく失点を防ぎたいところです。

2 地震(地学)

地震のしくみやプレート運動に関する問題でした。知識問題だけでなく計算や図の読み取りなどがあり、総合的な力が求められました。特に問3は数学的な考え方と地道な試行錯誤で解くもので、思考力を測る問題でした。

3 生態系(生物)

分解者に関連して、基礎知識の確認、実験操作、実験結果の読み取りなどが出題されました。実験はこの分野では頻出のもので、結果の読み取りも平易であったため、得点しやすかったものと思われます。

4 物質の特徴(化学)

密度に関する問題でした。問4では表を読み取り、情報を整理する分析力が試されました。問5の記述問題は見慣れないものでしたが、状況設定を確認して指定語句をヒントにできれば対処しやすかったことでしょう。

5 磁界(物理)

電流がつくる磁界や磁力線に関する問題でした。問4までは基礎的な典型問題であるため、失点は最小限に留めたいところです。問5では説明文の内容を理解した上で、その考え方を活用することが求められました。

| 年 | 物理分野 | 化学分野 | 生物分野 | 地学分野 |

| 2025年 | 磁界 | 物質の特徴 | 生態系 | 地震 |

| 2024年 | 運動とエネルギー | 化学変化 | 動物 | 天体 |

| 2023年 | 光 | 化学変化 | 植物、遺伝 | 天気 |

| 2022年 | 力 | 物質の特徴 | 人体 | 天体 |

| 2021年 | 電流 | 化学電池 | 動物 | 地震 |

社会

1 世界地理

世界地理の総合問題で、例年通りの出題傾向でした。記述問題はほかの公立校の入試問題でも出題頻度が増えているものであったため、十分に演習が積めていたかどうかがポイントとなりました。

2 日本地理

日本地理の総合問題でした。ほかの公立校の入試問題でも頻出の基礎知識の定着が試されるものが中心であったため、確実に得点したい大問でした。

3 歴史(古代~近世)

5つの異なる時代を説明した文章を題材とした例年通りの出題でした。中国の歴史書に関する問題では、前後の時代背景をしっかりとつかんでおくことが重要でした。

4 歴史(近代~現代)

例年通り、近現代史の年表をもとにした大問でした。地図やチャート図を用いた出題形式であり、ノートをベースにした歴史の知識が視覚的に整理されていることが重要でした。

5 公民

調べ学習を題材とした問題で、政治・経済の各単元から幅広く出題されました。衆議院の優越に関する出題は、定番ではあるものの、例年出題がみられる選択肢から適切なものをすべて選ぶ形式であったため、数値や語句などの正確な判別が必要な難度の高いものでした。

6 3分野総合

持続可能な開発目標を題材として、地理・歴史・公民の3分野からまんべんなく出題されました。例年通り問題文が長く、複数のグラフを並行して読み取らなくてはならない形式のものも含まれていました。一定の慣れが必要な形式であるため、過去の入試問題で対策を講じてきたかどうかで差がつく大問でした。

| 年 | 日本地理 | 世界地理 | 日本史 | 世界史 | 政治 | 経済 |

| 2025年 | 日本地理総合 | 世界地理総合 | 古代~現代 | 古代~現代 | 日本政治・人権・裁判 | 価格・金融政策 |

| 2024年 | 日本地理総合 | 世界地理総合 | 古代~現代 | 現代 | 日本政治・国際社会・人権 | 貿易・企業・財政 |

| 2023年 | 日本地理総合 | 世界地理総合 | 古代~現代 | 中世~近代 | 日本政治・国際社会 | 為替・社会保障・環境 |

| 2022年 | 日本地理総合 | 世界地理総合 | 古代~現代 | 古代・近現代 | 日本政治・国際連合 | 価格・税金 |

| 2021年 | 日本地理総合 | 世界地理総合 | 古代~現代 | 古代~近現代 | 日本政治・人権・裁判 | 消費生活 |