慶應義塾志木高校 2025年 教科別入試問題分析

教科別入試問題分析

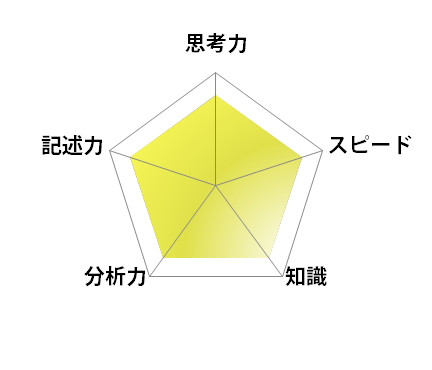

英語

Ⅰ 説明文の読解(約810語):小問数13

人間が痛みを感じるまでの過程を述べた説明文です。内容一致の問4は慶應志木高では頻出の形式で、時間をかけすぎずに各選択肢の根拠となる箇所を見つけられたかどうかが鍵となりました。

Ⅱ 説明文の読解(約370語):小問数12

SDGsについての説明文です。問2はSDGsが掲げる17個の目標の中から、選択肢の英文と最も関係が深いものを選ぶ形式で、的確にキーワードを見つけ出せたかどうかが鍵となりました。本文自体は短めですが、選択肢の英文は長いものが多かったため、例年通りスピードも求められました。

Ⅲ スピーチの読解(約430語):小問数11

学校の課題に取り組む際の注意点について、先生が生徒に向けたメッセージです。日本語記述の問2と問4は、字数指定があるため、根拠となる箇所を簡潔にまとめる記述力が求められました。内容一致の問8は、正解の数が指定されていなかったため、解答する際に注意する必要がありました。

Ⅳ 同意文完成:小問数10

各組の英文がほぼ同じ内容になるように空所に適語を補う形式です。前置詞を用いた熟語の知識が複数問われました。

Ⅴ 正誤:小問数5

4つの英文の中から文法的・語法的に誤りを含まないものを1つずつ選ぶ形式です。似ている語の使い分けや動詞と共に用いる前置詞に関する知識が複数問われました。

Ⅵ 自由英作文:小問数1

自分の中学校で新たに決まりを1つ作る、あるいは今ある決まりを1つ変えるとしたら、どのようなものにするかについて、45語以上60語以内の英語で答える形式です。慶應志木高では2023年から3年連続で自由英作文が出題されています。

| 年 | 長文読解 | 記述 | 文法 | リスニング | 発音・語彙 | |||||

| ① | ② | ③ | ④ | 日本語 | 英語 | 大問 | 長文内 | |||

| 2025年 | 説明文 | 説明文 | スピーチ | - | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 2024年 | 物語文 | 物語文 | エッセイ | - | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 2023年 | 物語文 | 説明文 | 説明文 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 2022年 | エッセイ | 説明文 | 説明文 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 2021年 | 物語文 | 物語文 | 説明文 | - | ● | ● | ● | ● | ||

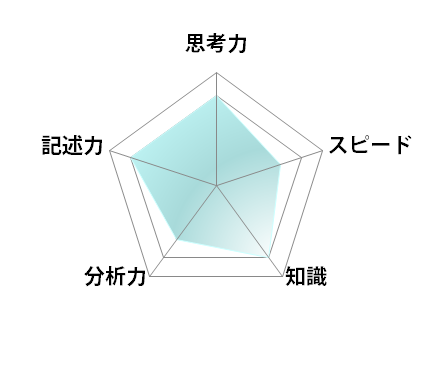

数学

1 小問集合

(1)玉の取り出しと確率、(2)整数の2問構成でした。いずれも基本的な内容ではありますが、それなりに手間がかかるので、落ち着いて対処したいところです。

2 平面図形

直角三角形の折り返しについての問題で、難関高校の入試では頻出のテーマでした。慶應志木高の受験生にとって(1)は平易な内容でしたが、(2)で得点差がついたことでしょう。

3 場合の数

○と△が書かれたカードを条件に応じて並べていく問題で、類題での演習経験があった受験生にとっては有利な内容でした。なお、慶應志木高の過去の入試問題でも類題が出されたことがありました。

4 空間図形

二等辺三角形を底面とする三角柱に関する問題でした。難度は高くないので、手早く完答を目指したいところです。

5 文章題

速さについての文章題で、ダイヤグラムを描いて丁寧に立式する必要がありました。難度は標準ですが、小問に分かれた出題形式ではなかったため、時間をかけたが正解を導けなかった受験生も多かったと思われます。

6 関数

座標平面上での円についての問題で、(1)作図は3年ぶりの出題でした。シンプルな設定ではありますが、解法によっては複数解答を見落とす恐れがあるので、注意が必要です。

7 二次関数

放物線と直線の交点でできる図形を考察する問題でした。複数の文字を取り扱うことに加えて計算も煩雑であったため、制限時間内に完答できた受験生は少なかったと思われます。

| 年 | 計算問題 | 整数 | 作図 | 証明 | 文章題 | 円 | 平面図形 | 関数 | 二次関数 | 場合の数 | 確率 | データの活用 | 空間図形 | 球 |

| 2025年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||

| 2024年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||

| 2023年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||

| 2022年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||

| 2021年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

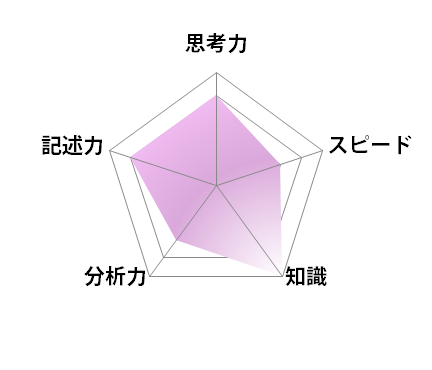

国語

1 安岡章太郎『球の行方』

地方で暮らす少年が野球をする場面を描いた小説文からの出題です。平易な文体で読みづらさはなかったので、この大問を極力早く解き進めて、大問3に時間を捻出したいところでした。35字以内の記述は文章全体を把握して複数要素を検討したうえで、制限字数以内に収める必要のあるものでした。記号選択で悩ましいものについては、傍線部から遠い根拠を含めて吟味する力が求められました。

2 黒井千次『老いへの歩み』

入浴中の思考について述べた随筆文からの出題です。身近なテーマで表現や語句もやさしめだったため文章内容が把握しやすく、読解に苦労した受験生は少なかったと思われます。全15問中7問が知識で、漢字の書き取り・文法・語彙と多岐に渡ります。40字以内の記述は、文章内容の深い理解を前提に、比喩表現を換言することが求められました。

3 吉本隆明『詩の力』

戦後の詩人について述べた論説文からの出題でした。詩の解釈が求められ、読解に時間の掛かった受験生が多かったと思われます。20字以内の記述は、抽象度の高い文章内容から解答を導く必要のあるものでした。また、文章の内容に合致するものをすべて選ぶという設問もあり、短い文章ではあるものの正確な読解が求められました。

4 中西進『ひらがなでよめばわかる日本語』

「影」という言葉の使われ方について述べた論説文からの出題です。全5問中知識が4問で、読解は1問のみでした。知識はすべて「影」に関連するもので、一つ一つの表現を別々のものとして暗記するのではなく、体系的に学べているかどうかが試されたと言えます。

| 年 | 文章1 | 文章2 | 文章3 | 文章4 |

| 2025年 | 安岡章太郎『球の行方』 | 黒井千次『老いへの歩み』 | 吉本隆明『詩の力』 | 中西進の文章 |

| 2024年 | モーパッサン『宝石/遺産』 | 森博嗣『科学的とはどういう意味か』 | 『井蛙抄』 | 出題校による文章 |

| 2023年 | 吉村昭『羆嵐』 | 武田尚子『チョコレートの世界史』 | 『紫式部集』 | 吉川発輝の文章ほか |

| 2022年 | 平田オリザ『演劇入門』 | 『宇治拾遺物語』 | 新美南吉『花を埋める』 | - |

| 2021年 | 夏目漱石『文鳥』 | - | - | - |